-

A.

代表的なものは、

・日本語能力試験(JLPT)

・JFT Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)

ですが、

合計で20種類以上の日本語能力試験があります。

日本語能力試験の一覧は「日本語教育の参照枠」(文化庁 文化審議会国語分科会p. 124~)をご参照ください。

以下、一部を抜粋してまとめましたので、ご参照ください。 「日本語教育の参照枠」(文化庁 文化審議会国語分科会)によると、日本語能力試験は23種類が記載されています。

本記事では、このうち、留学ビザに関する「日本語教育機関」入学時の日本語能力試験証明(CEFR A1相当レベル)として認められる10の試験について説明します。(下記の赤字部分が対象)

「日本語教育機関」について

<参考資料:日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ>

【日本語能力試験の一覧 23種類】

<引用元:日本語教育の参照枠> 124p(文化庁 文化審議会国語分科会 資料より)

1. 日本語能力試験(JLPT)

2. JPT日本語能力試験

3. ACTFL-OPI

4. 日本語NAT-TEST

5. J.TEST実用日本語検定

6. ACTFL及びLTIの習熟度試験(日本語版)

7. BJTビジネス日本語能力テスト

8. 日本留学試験(EJU)

9. 標準ビジネス日本語テスト(STBJ)

10. J-CAT日本語テスト

11. アルクの電話による日本語会話テストJSST

12. TOPJ実用日本語運用能力試験

13. とよた日本語能力判定(対象者判定テスト)

14. J-cert生活・職能日本語検定(J-cert)

15. 実践日本語コミュニケーション検定(PJC)

16. 浜松版日本語コミュニケーション能力評価システム(HAJAC)

17. 実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)

18. OPIc(日本語版)

19. JLCT(外国人日本語能力検定試験)

20. ONiT口頭ビジネス日本語試験

21. 日本語能力評価試験(JPET)

22. JFT Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)

23. 日本語コミュニケーション能力測定試験(JLCAT)—————————-

試験内容・日本語能力レベル・試験時期についてまとめたのが下記の表です。

試験名 試験内容 レベル 試験時期(国内) 1 JLPT 日本語能⼒試験 ・言語知識(文字・語彙・文法)

・読解

・聴解N1 ~ N5 7月、12月 2 BJT ビジネス日本語能⼒テスト 聴解部門

・場面把握問題

・発言聴解問題

・総合聴解問題聴読解部門

・状況把握問題

・資料聴読解問題

・総合聴読解問題読解部門

・語彙、文法問題

・表現読解問題

・総合読解問題J1+ ~ J5 随時 3 J.TEST 実用日本語検定 読解試験

・文法語彙問題

・読解問題

・漢字問題

・記述問題聴解試験

・写真問題

・聴読解問題

・応答問題

・会話、説明問題A ~ G ・A~Cレベル/D~Eレベル:年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) ・F~Gレベル:年2回(5月、11月)

4 日本語 NAT-TEST 1~2級

・言語知識(文字・語彙・文法)、読解・聴解3~5級

・言語知識(文字、語彙)・言語知識(文法)・読解・聴解

1級 ~ 5級 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) 5 標準ビジネス日本語テスト(STBJ) ・聴解能力テスト(1)

・聴解能力テスト(2)

・発話能力テスト

・聴読解能力テスト(1)

・聴読解能力テスト(2)

・読解能力テスト

・語彙能力テストBJ1 ~ BJ5 STBJ準会場(団体受験):応談 STBJ-ITP(インハウス受験):随時

6 TopJ 実用日本語運用能力試験 リスニング

・絵、写真問題

・会話問題、説明問題

・難読解問題筆記

・総合問題

・読解問題

・日本文化上級A ~ 初級C 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) 7 J-Cert 生活・職能日本語検定 C2レベル

・総合

・会話C1~A1レベル

・文法・読解

・聴解

・社会文化C2 ~ A1 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)

※アドバンスコース(C1,B2、B1)は7月のみ8 JLCT 外国人日本語能力検定 ・語彙 ・文法

・読解

・聴解JCT1(上級) ~ JCT5(初級) 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) 9 PJC 実践日本語コミュニケーション検定 ・読解 ・聴解

・聴読解

A ~ C 団体受験:随時 一斉試験:現在受付なし

10 JPT 日本語能力試験 聴解

・写真描写

・質疑応答

・会話文

・説明文読解

・正答探し

・誤文訂正

・空欄埋め

・読解990点満点の無段階評価 毎月 —————————-

また、各試験のランクとCEFRとのレベル比較表を下記にまとめました。

下表のうち、赤字部分がCEFR A1相当レベルとして認定されます。

STBJのみ、少し高めに設定されています。

比較 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 CEFR JLPT BJT J.test NAT-TEST STBJ TopJ J-Cert JLCT PJC PJC Bridge JPT 特A C2 A 上級A C2 準A B C1 N1 480~ 準B 1級 BJ1 上級B・C C1 JCT1 A 660点~ B2 N2 C 2級 BJ2 中級A・B B2 JCT2 B・C 525点~ B1 N3 D 3級 BJ3 中級C B1 JCT3 A 430点~ A2 N4 E 4級 BJ4(350点) 初級A4 A2.2 JCT4 B 375点~ A1 N5 300~ F 5級 初級A5 A2.1 JCT5 C 315点~ —————————-

・特定技能

・技能実習

・留学

・特定活動46号

これらは、法律上、または入管庁の審査上、日本語能力が要求されています。

在留資格 必要な場合・内容 特定技能1号 全体: ・JLPT N4以上(又は各種日本語評価試験に合格)

・JFT-Basic 200点以上(250点満点)

自動車運送業:

・バス・タクシー JLPT N3以上

技能実習(1・2号) 介護: ・1号 JLPT N4以上

・2号 JLPT N3以上留学 ◆大学等へ入学する場合 1 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること。2 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))において200点以上取得していること。 3 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること。

◆専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関へ入学する場合 1 外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて一年以上の日本語の教育を受けた者であること 2 専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者(注)であること

3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること

(注)以下のアからウのいずれかに該当する者

ア 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)のN1(1級)又はN2(2級)に合格した者

イ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))の200点以上を取得した者

ウ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストの400点以上を取得した者

◆日本語教育機関への入学する場合 1 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N5以上の認定を受けていること。2 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて300点以上取得していること。 3 日本語検定協会・J. TEST事務局が実施するJ. TEST実用日本語検定のF級以上の認定を受け又はFGレベル試験において250点以上取得していること。

4 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級以上の認定を受けていること。

5 一般社団法人応用日本語教育協会が実施するSTBJ標準ビジネス日本語テストにおいて350点以上取得していること。

6 TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること。

7 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定の初級以上の認定を受けていること。

8 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上の認定を受けていること。

9 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)のC-以上の認定を受けていること。

10 一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するJPT日本語能力試験において315点以上又はJPT Elementary試験において68点以上取得していること。

特定活動(46号 本邦大学卒業者) ・JLPT N1 または・BJT 480点以上(800点満点) 法律上、又は入管庁の審査上要求されてはいないものの、その在留資格に応じた活動を行う上で日本語能力が必要と考えられる在留資格もあります。

・「法律・会計」「医療」「介護」など

→ 法律上資格を有する者が行うこととされている業務、または介護福祉士としての資格が必要な業務に従事するため、事実上、高い日本語能力が必要と考えられます。

・「技術・人文知識・国際業務」

→ 通訳・翻訳業務などにおいては、日本語能力がないと業務を十分に行えないと考えられます。

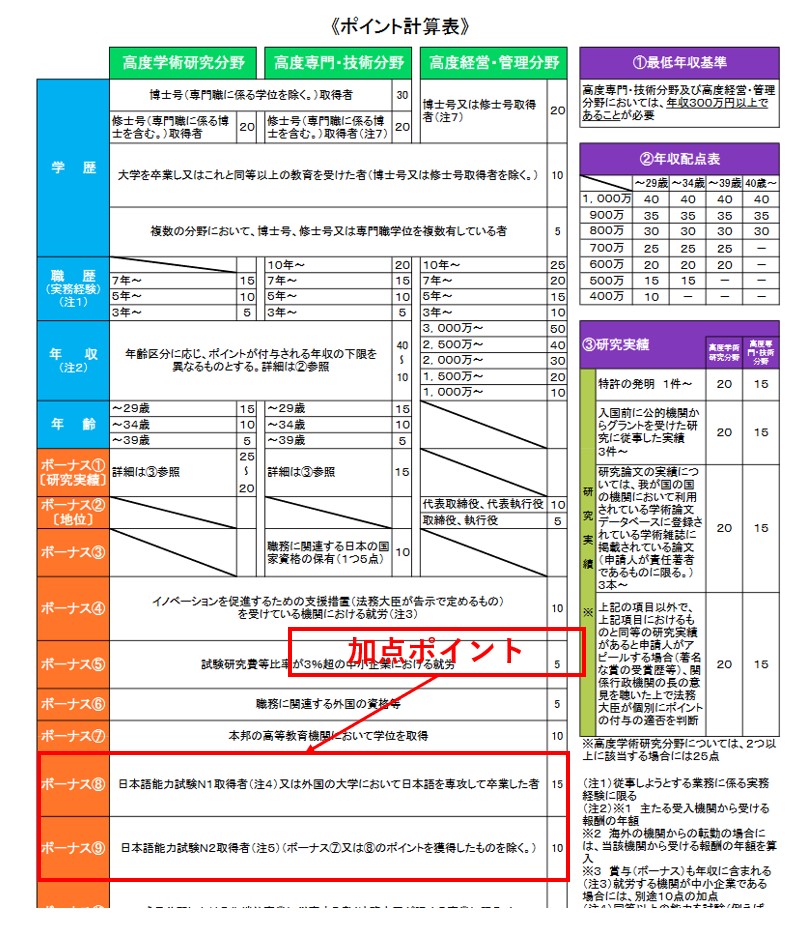

・「高度専門職」

→ 日本語能力に応じて加点があります。

下記の高度人材 ポイント計算表をご参照ください。

Q. 「特定技能1号」や、「特定活動46号(本邦大学卒業者)」などで要求される日本語能力試験には、どのようなものがありますか?

-

専門家無料相談サービス

海外人材活用に関する疑問を、

専門の社労士・行政書士が解決。

些細なことでもご連絡ください。